Über drei Jahre nach dem verrissenen “Justice League” hat Regisseur Zack Snyder einen Freifahrtschein bekommen, um seine ursprünglich geplante Version des Films fertigzustellen. Gebraucht hat es das, genützt hat es nichts.

Ganz so leicht kann man es sich doch nicht machen. Zack Snyders neue Schnittfassung des Superhelden-Spektakels, der „Snyder-Cut“, ließe sich leicht als pervertiertes Industrieprodukt abstempeln. Schließlich existiert der recycelte Streifen in erster Linie, weil eine Fangemeinde im Netz allzu laut danach brüllte und man darin offensichtlich brauchbaren Content für die neue Streaming-Plattform HBO Max sah. Wenn man sich in Hollywood dazu hinreißen lässt, Fanwünsche zu erfüllen, sollten jedoch alle Alarmglocken schrillen. Und sie schrillen auch in jeder Minute von „Zack Snyder’s Justice League“, wenn sie nicht gerade von dem ohrenbetäubenden Lärm auf dem Bildschirm übertönt werden.

In gewisser Weise ist der Snyder-Cut genau so ein Industrieprodukt geworden, weil der Originalfilm ebenfalls ein solches Produkt war. Es existierte, um Markennamen am Leben zu erhalten und in Konkurrenz zu Disneys Marvel-Filmen zu treten. Nun muss man fairerweise anmerken: Wenn ein Regisseur wie Francis Ford Coppola daherkommt und seinen „Apocalpyse Now“ in verschiedenen Fassungen ins Kino bringt oder „Der Pate 3“ Jahre später noch einmal umschneidet, weil rückblickend kaum jemand damit zufrieden war, dann wird gern mit zweierlei Maß gemessen.

Insofern sei es Zack Snyder prinzipiell zähneknirschend gegönnt, dass er seiner Anhängerschaft immerhin die Fassung vorsetzen darf, die er ursprünglich so oder so ähnlich geplant hatte. Die sich von gewissen Studio-Zwängen befreit, die damals die Zügel übernahmen, als Snyder nach dem Tod seiner Tochter von dem Projekt zurücktrat.

„Justice League“-Fans in Aufregung

Tatsächlich zerflossen zahllose Fans zur Veröffentlichung dieses popkulturellen Ereignisses regelrecht in Ekstase. Von geistigen Orgasmen und hymnischen Dankesbekundungen war da in Filmforen zu lesen. Man hatte beinahe das Gefühl, als sei der Heiland aus dem Morast auferstanden. Dabei ist „Zack Snyder’s Justice League“ immer noch kein guter Film. Mag dieses Recycling seine Daseinsberechtigung als Streaming-Extra und Wiedergutmachung haben, mag manches nun runder wirken: Das Projekt hat sich allein deshalb zum grotesken Zerrbild entwickelt, weil Zack Snyder bislang kaum einen wirklich interessanten Film gedreht hat, wenn man sie einmal auf ihre Essenz herunterbricht, und auch „Justice League“ ist trotz des Hypes kein interessanter Film geworden. Daran ändert auch die doppelte Laufzeit von vier Stunden nichts.

Der Plot blieb grundlegend unangetastet: Der böse Steppenwolf (Ciaran Hinds) greift nach Supermans (Henry Cavill) Tod die Erde an, um sie in ein Inferno und die Menschheit in roboterhafte Sklaven zu verwandeln. Batman (Ben Affleck) und Wonder Woman (Gal Gadot) stellen ein Superhelden-Team zusammen, um ihn zu bekämpfen.

Mehrere Filme in einem

Der erste „Justice League“-Versuch wurde immer wieder als tonaler und erzählerischer Flickenteppich kritisiert. In der vierstündigen Version ist das nun alles entsprechend gedehnt und zusammengeführt, nimmt sich Zeit für Verschnaufpausen und Übergänge. Wie ein konfuser Flickenteppich fühlt sich „Justice League“ aber weiterhin an, weil er allein konzeptionell drei bis vier verschiedene Filme in einem vereint. Weil man ständig das Gefühl hat, dem wirren Geschehen überhaupt nicht mehr folgen zu können, obwohl die Handlung selbst hauchdünn gestrickt ist.

Hier wird ein Trauerdrama erzählt, dort findet die Coming-of-Age-Geschichte jemandes statt, der mit seiner Berufung hadert, zwischendrin geht’s in antike Gefilde zu den Amazonen, zwei Superhelden müssen quasi komplett neu eingeführt werden, ein paar Blicke in eine außerirdische Parallelwelt werden ebenfalls geworfen. Wenn die Spartaner aus „300“ auch noch auftauchen würde, verwunderlich wäre das kaum.

Ein hässlicher Blockbuster

„Zack Snyder’s Justice League“ ist dabei ein optisches Grauen. Wer den Regisseur immer noch als großen Ästheten feiert, dem sind die Augen in den gräulichen Wimmelbildern wahrscheinlich bereits übergegangen. Der Snyder-Cut kommt nun im 4:3-Format daher, was den Bildern nach oben und unten mehr Platz einräumen und sie für Kino-Vorstellungen optimieren soll. Das nützt aber nichts, wenn es überhaupt keine Bilder, sondern nur computergeneriertes, blasses Chaos zu sehen gibt. Es ist generell der wohl hässlichste Blockbuster seit langem. Wobei sich immerhin das mit dem Inhalt deckt!

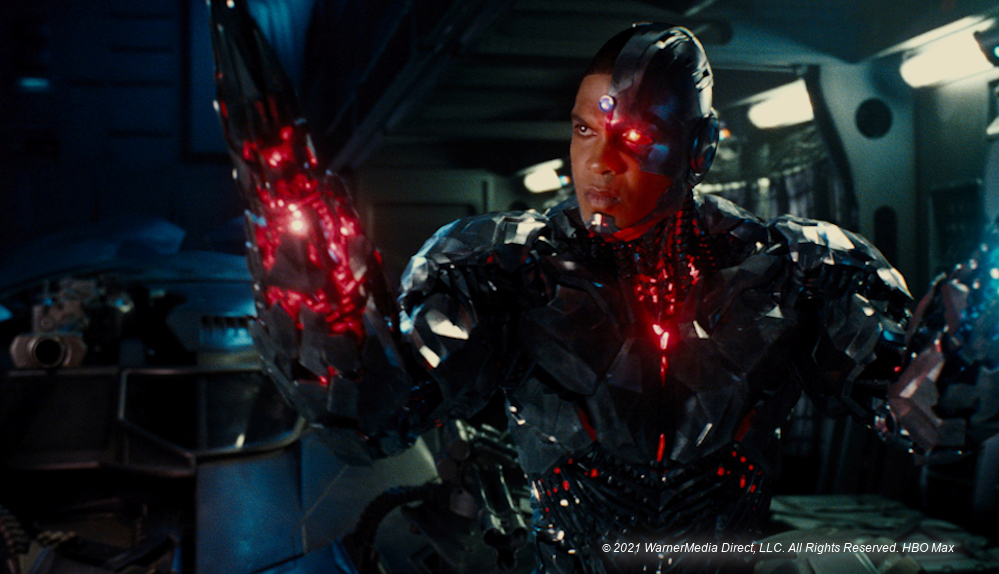

In „Justice League“ ist sowieso alles der Künstlichkeit und Entfremdung verfallen. Selbst die hin- und herfliegende Kamera scheint keinerlei Körperlichkeit, keinerlei Verortbarkeit mehr zu besitzen. Ihre Blicke sind verschmolzen mit dem Cyberspace, in dem alles stattfindet. In dem nichts und niemand mehr echt oder greifbar wirkt. Zack Snyders Kino besteht aus Laser, Pixel, Cyborgs, Körperlosen, Videospiel-Monstern und projizierten Landschaften.

Das Menschliche und Natürliche ist bereits vernichtet, bevor Aliens überhaupt auf die Erde kommen. Gebäude, Lichteffekte, Gesichter, da formt sich fast alles aus Animationen heraus, wahlweise in Superzeitlupe oder als grelles Schnittgewitter. Anstatt Budget in ein bis zwei überzeugende Action-Szenen zu investieren, gibt es lieber zahllose ungenießbare zu erleben.

Ich bin ein Cyborg und das ist nicht OK

„Justice League“ ist posthumanes Kampfkino, eine entseelte Gladiatoren-Arena mit unzähligen Action-Exzessen, deren Kämpfer uns weiter fremd bleiben. In der man mit leeren Blicken Platz nimmt und in der zugleich ein paar Trostpflaster und Phantasmen einer Erdenrettung verteilt werden, an der ohnehin niemand mehr eine Verantwortung zu tragen oder wenigstens übernehmen zu wollen scheint. Zaghafte Versuche einer Überwindung von Ressentiments unter den Helden kann man da ohnehin nicht mehr ernst nehmen, weil das gemeinsame, entmenschlichende Böse, das man bekämpfen will, bereits Wirklichkeit ist. Was gibt es da noch zu retten?

Selbst die stumpfeste Fantasie einer Machtübergabe an die Helden, die alles schon irgendwie richten mögen, will nicht aufgehen. Das Superheldentum wird hier quasi zum Beruf, zur lästigen Pflicht erklärt. Das hat nichts Geheimnisvolles, Versöhnliches oder gar Schillerndes mehr, stülpt sich aber dennoch permanent das Sakrale und Pathetische über. Es kommt final in kapitalistischer Bürokratie an und fügt sich in Strukturen, die nützliches Leben und Karriere eines jeden Individuums einfordern, auch von einem Superhelden. Gezeigt wird das etwa anhand von The Flash, der endlich etwas aus seinem Leben machen muss, um Vater zu beruhigen.

Die Welt als Videospiel

Anfangs darf Wonder Woman noch einem Mädchen einen Kalenderspruch zuflüstern, sie könne alles sein. Nein, kann sie nicht! Weil in der Welt dieses Films niemand mehr irgendetwas sein kann, solange man noch an irdische Existenz gefesselt und sich nicht längst zum künstlichen oder künstlich ausgestatteten, privilegierten Übermenschen entwickelt hat. Oder wenigstens so reich wie Batman ist. Auch nicht eine Lois Lane (Amy Adams), die hier und da als emotionaler Anker um ihren Geliebten weinen darf.

Sie alle sind in „Justice League“ nur noch Kulissen und Spielfiguren, die bereits selbst in Blendwerk, Intrigen und Verwandlungen verschwinden oder als Roboter enttarnt werden. Die große Regression, die bekämpft werden soll, ist längst eingetreten. Das Vorbild der optimierten Helden scheint so mächtig, dass man sich ihnen gegenüber längst aufgegeben hat. Die Welt ist bei Snyder zum Videospiel geworden. Wir zelebrieren unseren Untergang und essen dabei Popcorn.

Kein Zeitalter der Helden

Selbst die Helden sind nur noch Tropfen auf dem heißen Boden einer austrocknenden, untergehenden Welt, auf die immer mehr Feinde aus dem Jenseits hereinbrechen werden, und es kümmert einen schon gar nicht mehr. Die Blockbuster-Maschinerie muss immerhin noch Jahre weiterlaufen. Da folgt in diesem vierstündigen Snyder-Cut auch noch ein endlos langer Epilog voller ratlos zurücklassender Cliffhanger. Inklusive der heiß erwarteten Joker-Szene mit Jared Leto, die sich als schlechter Scherz entpuppt. Das Problem von „Justice League“ bestand sicher nicht darin, dass er Charakteren zu wenig Zeit zur Entfaltung gab, wie Fans oft kritisierten. Es bestand und besteht darin, dass es rein gar nichts mehr zu erzählen gibt.

Da ist nichts außer gräulich eingefärbter Finsternis. Die Düsternis und Ernsthaftigkeit, die Fans immer wieder von dem DC-Universum einforderten, wird gnadenlos mit purer Tristesse verwechselt. Snyder erweist sich als moralloser Apokalyptiker, aber zu einer Apokalypse gehört auch ein Neubeginn, der in diesem Fall nur noch mehr Schreckliches ankündigt. Übertüncht von sphärischen Mantren aus dem Off von der großen Bestimmung und dem Heilen der Welt, bei denen man schon kaum noch versteht, zu wem sie überhaupt raunen.

Man muss schon Eier beweisen, um im Jargon dieser rauen Welt zu bleiben, ein stundenlanges Epos dann so ziellos, wirr und belanglos enden zu lassen. Das mag in seinen sechs Akten nun für die Fans endlich ein atmosphärisches Ganzes ergeben. Letztendlich ist es dennoch so, als würde man den kleinstädtischen Schulchor zur großen Oper hochstilisieren. Es fehlt eigentlich nur noch eine zehnminütige Ouvertüre mit Musik von Hans Zimmer und Junkie XL.

„Zack Snyder’s Justice League“ ist seit dem 18. März 2021 bei Sky zum Streamen verfügbar, über Sky Q auch in Ultra HD. Am 27. Mai erscheint der Film auf Blu-ray und UHD-Blu-ray.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle:

- justiceleaguesnydercut: © 2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO

- snydercut: WarnerMedia