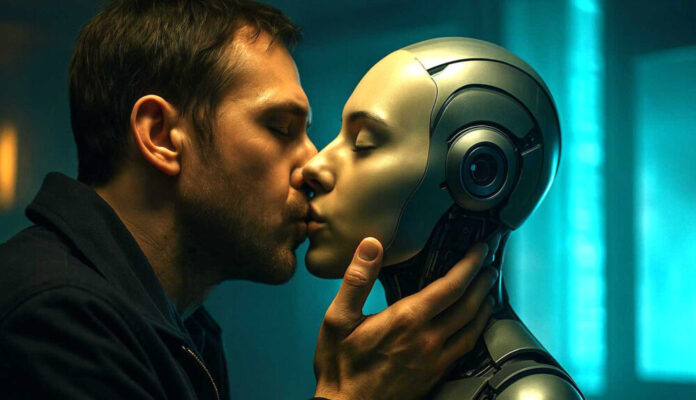

In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine zunehmend verschwimmen, stellt sich eine Frage mit wachsender Dringlichkeit: Was bedeutet Intimität, wenn sie auch mit etwas Künstlichem möglich ist?

Science-Fiction hat sich dieser Frage schon gewidmet, als sie im gesellschaftlichen Mainstream noch kaum formuliert wurde. Filme wie Blade Runner, Her oder Ex Machina stellen auf bewegende Weise zur Diskussion, was Nähe, Verlangen und Bindung in einer Welt bedeuten, in der künstliche Intelligenz mehr als nur Werkzeug ist – sondern emotionales Gegenüber werden kann.

Künstliche Nähe in „Blade Runner“

In Ridley Scotts Blade Runner (1982) und noch deutlicher in Blade Runner 2049 erleben wir eine Welt, in der synthetische Wesen nicht nur denken und arbeiten, sondern auch lieben können – oder zumindest so wirken. Die Beziehung zwischen K, einem Replikanten, und Joi, einer holografischen KI-Gefährtin, steht exemplarisch für eine neue Form der Intimität. Sie ist keine Randnotiz des Plots, sondern der emotionale Mittelpunkt.

Joi ist ein Hologramm – programmiert, um ihre Umgebung zu lesen und ihrem Nutzer genau das zu geben, was er braucht. Zuneigung. Trost. Bewunderung. Doch im Verlauf des Films verschwimmt die Linie zwischen Berechnung und echter Verbindung. K wirkt nicht, als würde er einfach nur konsumieren. Er liebt. Und Joi – oder das, was von ihr übrig bleibt – wird für ihn zur Realität.

Diese Verbindung wirkt zugleich berührend und tragisch. Denn: Ist das Liebe, wenn sie auf ein vorprogrammiertes System trifft? Oder ist Intimität nicht vielmehr das, was wir selbst empfinden – ganz gleich, was unser Gegenüber ist?

Sci-Fi als Spiegel kollektiver Sehnsucht

Science-Fiction war nie nur technische Spielerei. Sie spiegelt unsere tiefsten Wünsche und Ängste. Und wenn moderne Sci-Fi-Werke Beziehungen zwischen Mensch und Maschine ernsthaft erzählen, zeigt das vor allem eines: Ein wachsendes Bedürfnis nach sicherer, kontrollierbarer Nähe.

In einer Zeit, in der Beziehungen oft als überfordernd, flüchtig oder riskant erlebt werden, bieten künstliche Partner scheinbar einfache Lösungen. Sie widersprechen nicht, enttäuschen nicht, fordern nicht. Sie sind da – wenn wir sie brauchen. Und genau darin liegt sowohl Verlockung als auch Gefahr.

Die Figur der Joi in Blade Runner 2049 steht sinnbildlich für eine Intimität ohne Reibung. Sie bestätigt, was ihr Partner hören will, sie passt sich an, sie „liebt“ bedingungslos. Dabei ist es nicht einmal entscheidend, ob diese Gefühle echt sind – sie fühlen sich so an. Und das genügt.

Zwischen Einsamkeit und Kontrolle

Die wachsende Faszination für künstliche Nähe steht nicht im luftleeren Raum. Zahlreiche Studien zeigen: Einsamkeit nimmt zu. Besonders in urbanen Gesellschaften westlicher Prägung leben viele Menschen allein, oft über Jahre hinweg. Gleichzeitig erleben wir einen emotionalen Rückzug – aus Angst vor Zurückweisung, Verletzlichkeit oder schlicht Überforderung.

Künstliche Intimität, sei es in Form von Chatbots, virtuellen Partnern oder Sexpuppen, bietet scheinbar eine Antwort. Sie ist verfügbar, steuerbar, berechenbar. Und sie fordert keine Gegenleistung. In einer Welt, die uns immer wieder sagt, dass wir „genug“ sein müssen, erscheint das wie eine Erleichterung.

Doch die Frage bleibt: Was macht das mit unserer Fähigkeit zu echter Verbindung? Wenn wir lernen, Nähe zu konsumieren statt sie aufzubauen – verlieren wir dann den Mut, sie im echten Leben zu suchen?

Wenn Fiktion Realität wird

Die Vorstellung, eine Beziehung mit einem nicht-menschlichen Gegenüber zu führen, war vor wenigen Jahren noch Stoff für Dystopien. Heute sind erste Varianten real. Digitale Assistenten wie Replika.ai bieten bereits emotionale Begleitung. In Japan gibt es Ehemänner, die sich mit holografischen Partnerinnen verlobt haben. In Europa und den USA wächst der Markt für hochwertige, lebensechte Sexpuppen rasant.

Was einst als Tabu galt, ist im Begriff, Normalität zu werden. Dabei hilft der Einfluss von Filmen und Serien enorm. Wenn wir in Her mitleiden, wie Theodore sich in eine KI verliebt, oder in Blade Runner mitfühlen, wie K eine digitale Projektion beschützt, dann üben wir bereits ein: Das emotionale Mitgehen. Die Empathie. Den Ernst, mit dem wir diese Bindungen betrachten.

Und genau das verändert unsere reale Welt. Was wir in der Fiktion akzeptieren, akzeptieren wir irgendwann auch im Alltag. Der Sprung von der Leinwand ins Wohnzimmer ist kleiner, als wir denken.

Ein neues Verständnis von Intimität

Vielleicht ist das keine Krise, sondern ein Umbruch. Intimität war nie nur körperlich – sie war immer auch psychologisch, sozial, philosophisch. In Zeiten ständiger Verfügbarkeit, Reizüberflutung und sozialer Unsicherheit suchen Menschen nach neuen Formen des Miteinanders.

Künstliche Nähe kann dabei ein Spiegel sein: Was fehlt uns? Was wünschen wir uns? Was macht uns Angst?

Wenn Sci-Fi-Filme uns zeigen, wie Menschen zu Maschinen Beziehungen aufbauen, dann sagen sie nicht: Das ist gut oder schlecht. Sie sagen: Das ist möglich. Und sie fragen: Was macht das mit dir?

Fazit

Blade Runner und vergleichbare Werke erzählen keine Science-Fiction im klassischen Sinn. Sie erzählen Geschichten über uns – über unsere Sehnsucht nach Nähe, über unsere Ängste vor Zurückweisung, über die Versuchung, Kontrolle mit Liebe zu verwechseln.

Wir stehen heute an einem Punkt, an dem die Realität die Fiktion einholt. Künstliche Intimität ist nicht mehr nur ein Gedankenexperiment. Sie ist ein Markt. Eine Option. Vielleicht bald eine gesellschaftliche Norm.

Ob das gut oder schlecht ist, hängt davon ab, wie wir damit umgehen. Wichtig ist, dass wir die Fragen ernst nehmen. Denn was als Science-Fiction begann, ist längst Teil unserer Gegenwart.

Und vielleicht ist es Zeit, Intimität neu zu definieren: Nicht über das, was uns liebt – sondern über das, wie wir lieben.

Auch interessant:

Bildquelle:

- KI Android: Dollsclub