Die Zeit um 1989/90 war eine spannende Zeit. Rasante technische Fortschritte und immer mehr Programme. Und ja, eine zweite Drehantenne musste her. Für das C-Band.

Antennen aufrüsten

Das Maximum aus der eigenen Antenne rauszuholen, war schon immer mein Bestreben. So hatte ich etwa versucht, die Reflektorfläche mit zusätzlichen Streben und Alufolie zu erweitern. Dabei zeigte der Versuch, dass sich damit sehr wohl noch etwas an Empfangsleistungen herausholen ließ. So kamen mit diesem Versuchsaufbau die Iraner zwar noch immer stark verrauscht, aber in Farbe. Nach der Demontage kam IRIB wieder nur in Schwarzweiß.

Hier gibt es mehr Sat-History!

Nach er Inbetriebnahme von Kopernikus musste auch der 12,5 GHz-Bereich her. Dazu hatte ich mir nur einen LNB besorgt, der schielend um 45 Grad verdreht, montiert wurde. Was wunderbar für den Empfang beider Ebenen geklappt hatte. Zusätzlich eröffneten sich für mich damit auch die auf 5 und 8 Grad West aufgeschalteten französischen Programme und weitere Überspielungen.

Diese Montage kam für mich rechtzeitig, um das wohl relevanteste geschichtliche Erlebnis meines Lebens bereits live im Fernsehen auf mehreren Überspielkanälen mitverfolgen zu können. Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989. Über diese Überspielkanäle konnte man viel mehr sehen, als in den Nachrichten gezeigt wurde. Zudem konnte man so den Moment des Augenblicks intensiv miterleben.

Die Sache mit Teleclub

Sich illegal den Zugang zu Pay-TV-Sendern zu verschaffen, ist wohl so alt, wie Pay-TV an sich. Nach der Verschlüsselung von Teleclub wurden so genannte „Haas Multifilter“ angeboten, die je nach Ausführung, entweder nur den schweizer Sender oder zusätzlich auch das niederländische Filmnet und die EBU-Überspielkanäle öffnete. Der Preis für die Teleclub-Variante lag bei umgerechnet 660 Euro. Billiger als ein offizielles Abo ist der illegale Decoder jedenfalls nicht gekommen, denn das Katz-und-Maus-Spiel hatte damals schon begonnen. So etwa alle drei Monate wurde die Verschlüsselung geändert. Dann musste man den Decoder einschicken, hat ihn mitunter erst nach Monaten wieder bekommen, musste dafür extra bezahlen und wenn man Pech hatte, wurde drei Tage später der Code wieder geändert. Die Erfahrungen eines Bekannten, der einen solchen Decoder besaß, bewahrten mich davor, mir ebenfalls so ein Teil zu besorgen. Der offizielle Decoder hatte allerdings auch handfeste Probleme. Er arbeitete mit vielen Receivern nicht zusammen und war bekannt wegen seines schlechten Bilds. Ich erinnere mich noch an ein Telefonat mit einem Teleclub-Techniker. Der meinte darauf angesprochen mit eher verzweifelter Stimme: „Wir wissen eh, dass der Piratendecoder besser funktioniert, wie unserer. Aber was sollen wir tun?“

Schielend? – Das geht nicht

Die Ostöffnung und die bevorstehende deutsche Wiedervereinigung brachte Recht schnell die ARD (Das Erste) auf Satellit. Damals hatte ich an meinem Zweitwohnsitz eine 90er-Schüssel für Astra installiert. Aber nachdem die ARD so etwas wie erweitertes Heimatfernsehen war, musste ich es natürlich auch hier haben. „Ohne zweite Schüssel geht da gar nichts“, haben mir mehrfach die Sat-Spezialisten in der Region mitgeteilt.

Natürlich wusste ich es bereits besser, nachdem der schielende 12,5 GHz-LNB an der 180er-Schüssel bereits zur vollen Zufriedenheit arbeitete. Also besorgte ich mir nur einen LNB für das untere Ku-Band. Wie damals noch üblich, einen Flansch-LNB. Diesen habe ich mit einem simplen Bügel am an der Schüssel montierten LNB befestigt, etwas hin und her geschoben und schon war auch 13 Grad Ost auf dem Bildschirm. Mit einer fest ausgerichteten Antenne zwei Satelliten sehen. Das konnte nicht sein, das durfte nicht sein und deshalb glaubte mir das auch niemand. So bekam ich Besuch von einigen Sat-Fachhändlern, die sich persönlich von dieser Unmöglichkeit überzeugten. Doppel- und Multifeed-Antennen sollten erst einige Jahre später auf dem Markt auftauchen.

Zweite Antenne

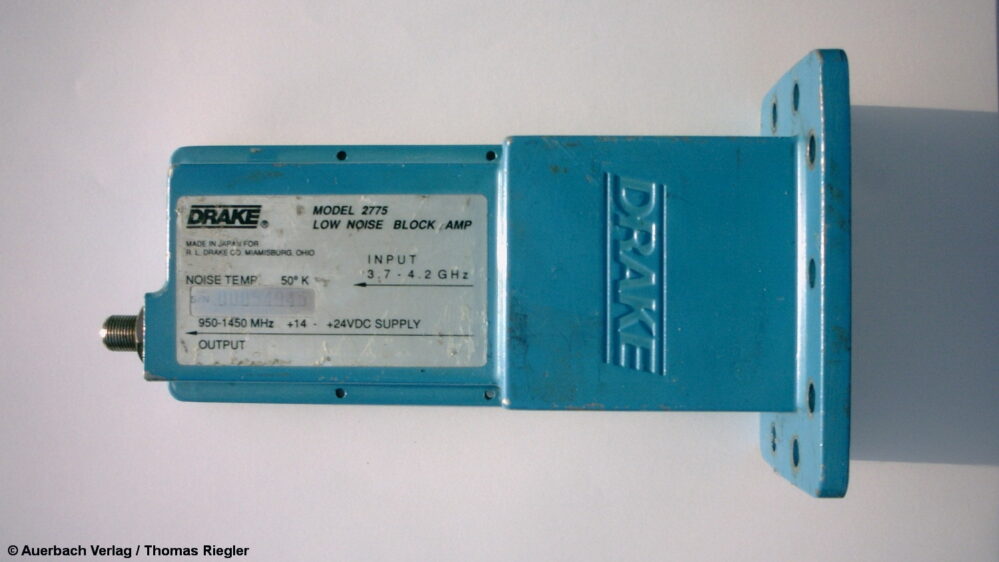

Das Ku-Band, damals nur von 10,95 bis 11,7 GHz üblich, bot für damalige Verhältnisse zwar schon recht viel, aber im Wesentlichen waren es nur Sender aus und für Europa. Die weite Welt spielte sich damals nur im C-Band ab. Dafür war die 180er-Schüssel jedoch zu klein. Also musste zusätzlich eine größere her. Die fand sich Ende 1989 in Form eines gebrauchten 3,1 m Reflektors, der sich bei einem auf Extremempfang spezialisierten Sat-Händler gefunden hatte. Er empfahl mir auch meinen ersten C-Band-LNC mit den Worten: „Nehmens den, des is a Dreg“. „Warum empfiehlt er mir einen schlechten LNC“, dachte ich damals. Die Erklärung folgte, als ich das Teil in Händen hielt. Es stammte von der Firma Drake, die er im Dialekt ausgesprochen hatte. Also doch keine minderwertige Ware. Seine Rauschzahl: 45 K. Was für damalige Verhältnisse schon relativ gut war.

Der Aufbau des 3-m-Spiegels war eine gewisse Herausforderung, da es den dazu benötigten Polarmount selbst zu bauen galt. Als Vorlage dafür diente mir der, der 180er-Schüssel. Bestückt wurde die große Antenne mit einem Kombifeed mit mechanischem Polarizer, an dem neben dem C- auch ein Ku-Band-LNB montiert werden konnte.

Amerikanischer Receiver

Weiter brauchte es für die 3-10er einen eigenen Receiver, der den Drehmotor und den des Polarizers steuern konnte. Zudem musste er mit den Gepflogenheiten im C-Band klar kommen. Denn mit damals üblichen Ku-Band-Receivern wurde nur ein negatives Bild dargestellt. Also in etwa so, wie man es von den Filmnegativen aus dem Fotoapparat kannte.

Das Maß er Dinge war damals der Echostar SR-4500. Er kam mit eingebauten 36-Volt-Positioner, der Polarizersteuerung, war besonders empfangsstark und richtig schwer. Vorne voll mit Tasten und Anzeigen, rückwärts genauso voll mit Anschlussklemmen und –buchsen. Zwischen Antenne und Receiver waren übrigens vier Kabel zu verlegen.

Empfang verbessern

Zu den Highlights des SR-4500 zählte, man konnte bei ihm alles Erdenkliche einstellen. Den Abstand zwischen Bild- und Tonunterträger, die Audiobandbreite mit bis zu einer Bandbreite von 900 kHz und so weiter. An der Rückseite bot sich die Anschlussmöglichkeit eines externen Bandbreitenfilters in Form einer 70-MHz-Durchschleifbuchse. Zudem besaß er 99 Speicherplätze, bei denen auch die Antennenausrichtung hinterlegt war. Sein großes Problem war allerdings, dass er auf diese Weise kaum in der Lage war, bereits abgespeicherte Satellitenpositionen wieder zu finden. Wollte man eine korrigierte Position abspeichern, musst der gesamte Receiver neu programmiert werden. Also alle Positionen und alle Programme. Das macht man zweimal, dreimal, dann aber nicht mehr. Stattdessen kam eine große Liste, in dem für jedes Programm alle erforderlichen Einstellungen eingetragen waren. Dazu auch die Zählwerkszahlen des Stellmotors. Demnach mussten zuerst alle Empfangsparameter des gewünschten Kanals eingegeben werden und erst dann wurde manuell gedreht, bis das Bild kam. Klingt umständlich, hat sich auf Dauer aber bewährt.

Hier geht es zu den anderen Teilen von Sat-History auf digitalfernsehen.de.

Auch interessant: