1989 gilt als das Schlüsseljahr des Satelliten-Direktempfangs in unseren Breiten. Astra ging an den Start und die deutschen Satelliten Kopernikus und TV-Sat-2 ebenfalls. Zudem kam 1989 die erste eigene Schüssel. 180 cm, drehbar.

Erste eigene Anlage

Und so wurde die erste eigene Anlage geordert. Natürlich drehbar, natürlich mit zwei LNBs, um mehrere Teilnehmer versorgen zu können. Nachdem der Händler einen damals schon gebrauchten, preisgünstigen 180-cm-Segmentspiegel verfügbar hatte, entschied ich mich für diesen. Alle anderen Komponenten stammten bereits aus Rosenheim. Nach dem Motto Learning by Doing habe ich meine erste Sat-Anlage natürlich selbst aufgebaut und war von Beginn an mit einigen Stolpersteinen konfrontiert. Zunächst erwies sich der Zusammenbau des aus sechs Teilen bestehenden Reflektors als schwieriger, als gedacht. Ärgerlich war zudem, dass der Montagering an der Antenne mit den Befestigungsmöglichkeiten am Polarmount nicht zusammen passte. Also musste ein Adapter gebastelt werden. Nachdem diese Hürden überwunden waren, ging es ans Ausrichten der Antenne.

Hier gibt es mehr Sat-History!

Antenne einstellen

Vorprogrammierte Receiver oder Frequenzlisten, gab es damals noch nicht. Sie hätten auch wenig Sinn gemacht, da die Geräte durchweg mit Kanalrastern arbeiteten. Also galt es zunächst nicht nur, fürs erste einen Satelliten, sondern auch einen darauf sendenden Kanal zu finden. Dazu wurden Receiver, das Dreh-Steuergerät und ein tragbarer Fernseher neben der Antenne aufgebaut. Erst infolge ging es daran, den Polarmount so einzustellen, dass die Antenne die gesamte Satellitenbahn traf. Ein schwieriges Unterfangen, weil sich der Fernseher immer so nach 15 Minuten ausschaltete, wenn er kein Signal empfangen hatte.

Da es sich bei Sonnenlicht schwer erkennen ließ, ob die Glotze noch an war oder nicht, erfolgten etliche Einstellversuche mit inzwischen von selbst ausgeschaltetem TV. Nach einem guten halben Tag, es war der 18. März 1989, war es dennoch geschafft. Eingestellt waren 60 Grad Ost, 19,2 Grad Ost, 13 Grad Ost, 10 Grad Ost, 1 Grad West, 18 Grad West und 27,5 Grad West.

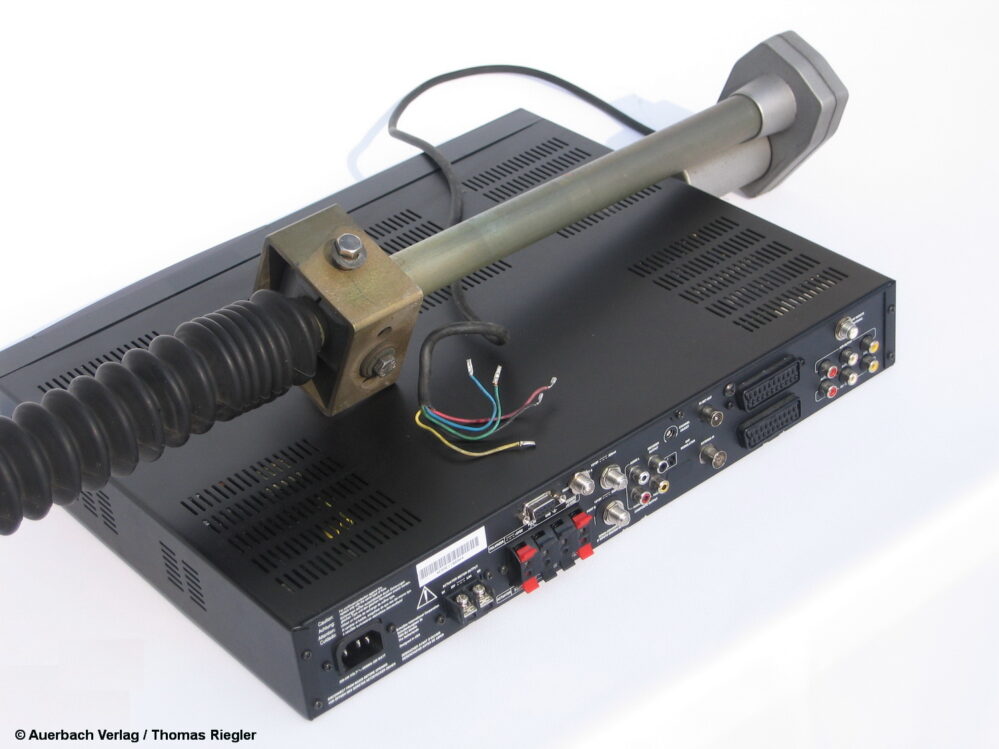

Drehen war damals fixer Bestandteil des Fernsehalltags. Je nachdem, welchen deutschen Sender man sehen wollte, musste man zwischen 13 und 60 Grad Ost drehen. Dabei zeigte sich bereits nach zwei Monaten, dass der Schubstangenmotor dieser Anforderung nicht gewachsen war. Ihm war die wirklich alles andere als leichte Segmentantenne zu schwer und er war durchgebrannt. Alleine ihn zu tauschen, hätte auf Dauer nichts gebracht. Also musste auch der Reflektor gegen einen 180er-Vollspiegel aus Rosenheim ausgewechselt werden. Mit ihm kamen dann auch zwei neue LNBs mit einer Rauschzahl von nur noch 1,3 dB. Sie sorgten für eine weitere Verbesserung des Empfangs.

Keine Bewilligung mehr nötig

Das Frühjahr 1989 brachte auch eine organisatorische Neuerung für Sat-Anlagen-Besitzer. Man benötigte in Österreich für den Betrieb der Anlage keine Bewilligungen mehr der zu empfangenden Sender. Sie musste lediglich bei der Post registriert werden, die dann monatlich eine Frequenz-Benutzungsgebühr von umgerechnet 1,50 Euro einhob. Anhand dieser Registrierung wusste ich, dass meine Anlage jedenfalls noch unter den ersten 2.000 aufgestellten in der Alpenrepublik zählte.

Revolution

Während der späten 1980er-Jahre dominierten Eutelsat und Intelsat den europäischen Satellitenhimmel. Aber es gab auch ein kleines Unternehmen aus Luxemburg, das demnächst seinen ersten eigenen Satelliten starten wollte. Er war leistungsmäßig zwischen den bisherigen Kommunikationssatelliten, deren Transponder-Sendeleistungen um die 20 Watt bereitstellten und den noch nicht vorhandenen Hochleistungssatelliten wie TV-Sat und TDF mit je über 200 Watt Transponderleistung angesiedelt. Das Unternehmen versprach den Empfang in weiten Teilen Europas ab 60 cm Durchmesser. Die Rede ist von Astra 1A. Für den deutschen Markt war Astra zunächst aber noch nicht spannend. Denn von Beginn an war das deutschsprachige Angebot noch mehr als bescheiden und beschränkte sich auf die deutschen Tonunterträger von Eurosport und Screensport. Sehenswert waren auf der Position immerhin Sky One und Sky Movies, die etwa nach einem Jahr verschlüsselt wurden.

Programme und neue Satelliten

Im März 1989 konnte ich mit der 180er-Drehantenne inklusive Überspielkanäle an die 37 Programme empfangen. Womit die 49 Speicherplätze des Receivers längst nicht ausgeschöpft waren. Sie boten auch noch Platz für einige Exoten, die über 63 Grad Ost nur noch extrem verrauscht ankamen. Konkret waren das TRT1 und 2 aus der Türkei und IRIB 1 und 2 aus dem Iran.

1989 war für die weitere Entwicklung des Satellitenempfangs ein wichtiges Jahr. Die Deutsche Telekom war offensichtlich durch die ersten Erfolge der Luxemburger mit ihrem Astra-Satelliten überrascht und man wollte der neuen Konkurrenz nicht den deutschen Fernsehmarkt überlassen. Nachdem sich der Start des Direktempfangssatelliten TV-Sat 2 mehrfach verschoben hatte, beschloss man kurzfristig, den für Fernmeldedienste konzipierten DFS 1 Kopernikus als Fernsehsatelliten zu nutzen. Er wurde am 14. Juni 1989 gestartet und nahm seinen Dienst am 1. August 1989 auf. Am 8. August 1989 startete endlich auch TV-Sat 2.

Auf den auf 23,5 Grad Ost positionierten Kopernikus wurden alle bislang auf 13 und 60 Grad Ost angesiedelten Programme aufgeschaltet. Womit diese über nur noch eine Position zu bekommen waren. Doch Kopernikus hatte mehrere entscheidende Nachteile. Seine zehn Transponder waren auf zwei Frequenzbereiche aufgeteilt. Üblich für den Sat-Direktempfang war damals das untere Ku-Band. Allerdings nur von 10,95 bis 11,7 GHz. Das beherrschten die bislang erhältlichen LNBs.

Zweiter Frequenzbereich

In diesem Band besaß Kopernikus nur drei 72 MHz breite Transponder, über die sechs Programme ausgestrahlt werden konnten. Weiter kam im oberen Ku-Band der 12,5 GHz-Bereich von 12,5 bis 12,75 GHz zum Einsatz, wo weitere sieben 36-MHz-Transponder bereitstanden. Die Industrie wurde damit überrollt, weshalb sie kein passendes Empfangsequipment parat hatte. Was es gab, waren mitunter recht abenteuerliche Lösungen, die die Anlage zwar bis zu doppelt so teuer machten, wie jene für Astra, aber kaum zur vollen Zufriedenheit funktionierten. Hinzu kam, dass die Transponder des Kopernikus eine geringere Sendeleistung hatten, womit insbesondere für das untere Ku-Band jedenfalls 90 cm große Antennen vonnöten waren.

Wie war das mit TV-Sat 2?

Am 8. August 1989 wurde schließlich auch der Direktempfangssatellit TV-sat 2 gestartet. Nachdem sich die Empfangselektronik weiter entwickelt hatte, genügten für seinen Empfang rund 40 cm kleine Schüsseln. Mit weniger klappte es auch noch hervorragend. Doch mit den Direktempfangssatelliten wollte man die neue analoge Übertragungsnorm D2Mac etablieren, bei der immerhin der Ton bereits digital war. Bei ihr wurden die drei Grundfarben separat übertragen, was am Ende zu einem etwas besseren Bild führte. Doch dafür brauchte es spezielle D2Mac-Receiver, die ausgesprochen teuer waren. Womit eine TV-Sat-Anlage, die nur für eine Empfangsebene vorgesehen war, etwa soviel, wie eine für Kopernikus kostete. Dafür waren über 19 Grad West nur vier TV-Programme, ARD 1+, 3sat, Sat.1 und RTLplus, zu sehen. Auf dem fünften Transponder wurde DSR-Satellitenradio übertragen, das parallel auch über 23,5 Grad Ost kam. Gegen TV-Sat 2 sprach indes, dass dieser im 12-GHz-Bereich arbeitete, für den es damals einen dritten LNB gebraucht hätte.

Zu seiner besten Zeit waren rund 20 Prozent der Sat-Schüsseln auf Kopernikus ausgerichtet. TV-Sat 2 interessierte weniger als 1 Prozent. Als im Dezember 1989 die ersten deutschen Programme, Sat.1, RTLplus, Pro7, 3sat und bereits codiert, Teleclub, aufgeschaltet wurden, mussten sich die deutschen Satelliten geschlagen geben. Nachdem auf Astra weitere deutsche Programme folgten, mussten sich die deutschen Satellitenpositionen endgültig geschlagen geben.

Lesen Sie auch:

Sat-History: Zeitreise zu den ersten deutschen Programmen auf Satellit

Sat-History: Die Anfänge des europäischen Satellitenfernsehens

Auch interessant: